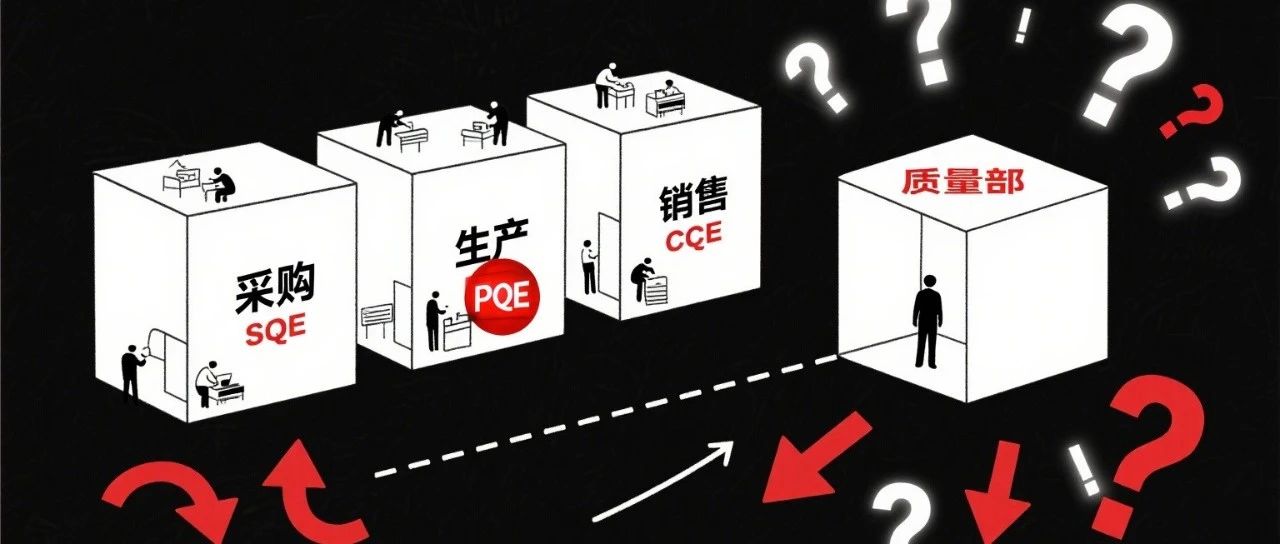

当SQE归采购、PQE归生产、CQE归销售,质量部还有必要存在吗?

最近看到一个热帖:

“现在很多公司,SQE挂采购,PQE归生产,CQE放销售,那质量管理部是不是可以直接取消了?”

评论区简直炸了:

“那就准备看三个部门轮流骗老板吧。” “这不就是又当运动员又当裁判?” “质量成了烂摊子,没人管也没人愿背锅。” “质量部没了,客户投诉成了拉群吵架。”

但也有不同的声音:

“SQE本就是供应链一环,放采购效率高。” “PQE最懂现场,贴着产线改进才快。” “CQE在销售端才了解客户需求。”

听起来都有道理。那到底,这种“质量打散制”,对企业质量体系是升级还是退步?质量部还有存在的意义吗?

一、角色放对了,还是风险分散了?

让我们先看看三个质量角色:

| 角色 | 常见归属 | 核心职责 |

|---|---|---|

| SQE(供应商质量工程师) | 采购部/质量部 | 供应商审核、来料控制、供方质量提升 |

| PQE(制程质量工程师) | 生产部/质量部 | 制程控制、良率提升、过程失效分析 |

| CQE(客户质量工程师) | 客服部/销售/质量部 | 客户投诉、8D改善、客户关系维护 |

表面看,把质量角色贴近“现场”更接地气,信息更对称。但问题是:这些现场本身就与质量目标存在天然冲突。

| 部门 | 自身目标 | 与质量的潜在冲突 |

|---|---|---|

| 采购 | 降低成本、确保交期 | 为压价容忍低质、牺牲审核独立性 |

| 生产 | 稳定产出、达成KPI | 对异常隐瞒、拒绝停线整改 |

| 销售 | 达成订单、稳住客户 | 对客诉轻描淡写、急于掩盖问题 |

这不是说他们不负责任,而是职责本就导向冲突。

这就引出了核心问题:没有独立质量管理部门,谁来“拉偏架”?

二、质量解散后,企业到底失去了什么?

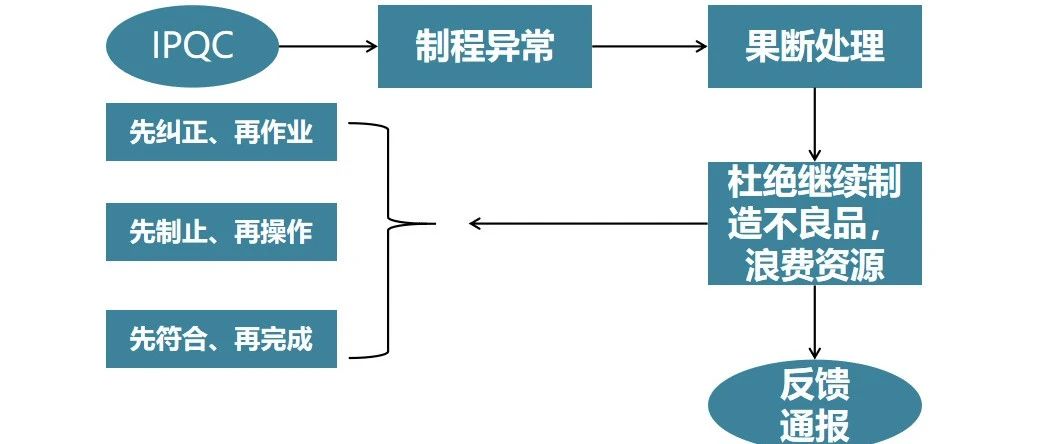

1. 失去“质量裁判”的身份

当每个质量岗位都受业务领导约束,质量就成了“战术工具”而非“底线标准”。出了问题,更多是“压下去”,而不是“解决掉”。

比如:

PQE发现不良率异常,生产经理要求:“先别停线,今天交期不能丢。” SQE想拉黑供应商,采购却说:“先放一批,回头我盯着。” CQE要推动改善,销售劝他:“客户先哄住,别写太多报告。”

2. 失去组织上的独立性

从ISO9001到IATF16949,再到GMP等行业标准,几乎都要求质量管理独立于生产、销售职能之外。否则你的体系将被判为无效运行。

别说审核,连客户都不会信你有真实的质量控制。

3. 失去质量闭环的完整链条

质量不是“点状救火”,而是“链路闭环”。

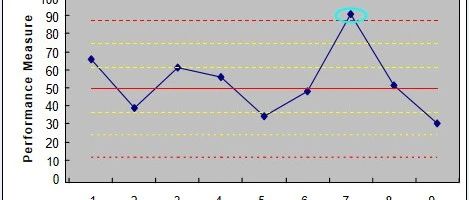

当三段质量各自归属不同部门,问题追责和改善极易断裂:

来料问题拖到制程暴雷; 制程问题扯皮到售后; 售后反馈无人归口、迟迟没整改。

没有一个统筹协调的质量中枢,这就是一出“甩锅连续剧”。

三、质量打散制的三种常见结局

❌ 结局1:质量弱化成“背锅侠”

很多中小企业采取消减架构后,表面省人省成本,实际上:

问题频发,成本高于节省 各部门互不买账,质量无声 客户投诉失控,信誉损伤

❌ 结局2:为了应付认证临时组“体系小组”

每年审厂前一个月疯狂整理资料、临时拉人背审核内容,体系成了“摆拍剧组”。

✅ 结局3:质量部精简但保留“质量权威”

一些成熟企业(尤其是日企、美企),在组织优化时仍保留一个小型“质量总管”团队,负责制定标准、监督指标、审核流程、推动纠正,其余执行归属不同部门。 这样既保证质量嵌入业务,又保持质量目标独立。

四、判断质量部该不该取消的“三个标准”

你可以用以下这三条标准自测公司是否还能撑得住“打散制”:

1. 是否具备成熟的流程制度支撑质量闭环?

有系统、有指标、有稽核,流程自动运行,质量部才能“淡出”。

2. 各业务部门对质量是否有统一认知与绩效绑定?

如果质量只跟质量部门有关,那谁都不会真上心。

3. 出了问题,有没有一个“最终拍板的人”不是业务负责人?

质量的终极意义就是:在利益面前说“不”的权利。

五、写在最后

你可以把执行的手和眼放在一线,但必须留一个能说真话的嘴和能拒绝的手在中心——这就是质量管理部存在的意义。

不是因为它人多,也不是它“会开会”,而是因为它代表了一种“不向错误妥协”的权力。

如果有一天企业不再需要这种权力,那离“客户投诉潮”、“项目砍单潮”、“良率下滑潮”也就不远了。

作者观点不求统一,但欢迎探讨。你所在的公司是怎么安排质量职能的?你觉得质量部还有必要存在吗?