品质地位越高的厂子就越强吗?

平时在公司,大家对“品质”这俩字的印象,大概率就是:背锅。

出了问题,品质背;客户投诉,品质接;生产异常,先找品质解释;流程断档,让品质兜底。

这就算了,有时候一边救火,一边还总有人问:“你们品质干嘛去了?”

搞得人心里烦。别说没想过这个问题哈。

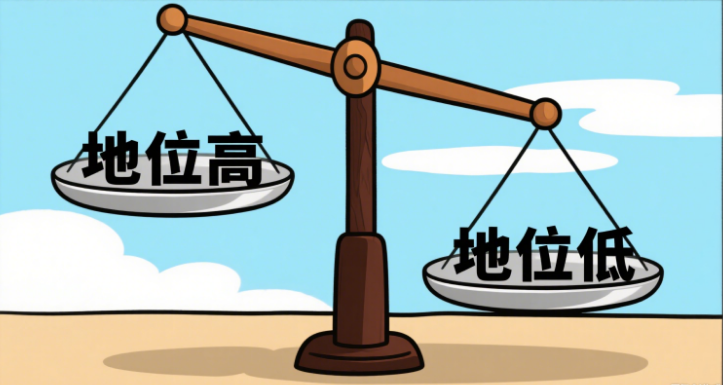

如果一个厂的品质地位很高,是不是就没有这些事了?这个厂是不是也一定更强?

真不一定。反正干久了的多少都能感觉到一点。 品质地位高肯定有好的地方,但不会是决定厂子牛不牛的唯一理由。

一、高品质地位的厂的优势

1. 客户满意度更高,合作更稳定

客户在意的,从来不是你喊不喊口号,而是交付能不能稳、质量有没有保障、出现问题处理得快不快。

高品质地位的厂,往往在客户心中是可靠的代名词:

质量问题少 处理响应快 流程透明、记录清晰

跟客户把信任建立起来了,不光能复购,甚至还会推荐其他项目——这种好事,是很多销售部门求都求不来的。

2. 内部损耗更低,效率更高

高品质不是靠“检出来”的,而是“做出来”的。

那些品质体系成熟、地位清晰的企业,一般在这些方面也更到位:

流程规范,不靠人盯 设计预防,问题少发 作业标准、检验标准、参数标准三位一体

结果就是:

不良率低 → 返工少 异常少 → 节拍稳定 返修少 → 成本压下去

质量稳了,生产效率自然也就提上来了。

3. 品牌硬,议价权强

尤其是做出口或者品牌代工的企业,高品质就是竞争底牌。

很多客户会为“品质稳、数据齐、体系全”的厂支付更高的单价。

报价是高了一点,客户心里反而踏实,因为省心省事,整个链路更可控。

4. 管理成熟,组织能力强

品质地位高,背后是整个公司的管理逻辑更系统。

这类厂一般也会有:

PDCA 执行机制 持续改善文化 体系闭环流程 问题根因思维

不是靠人顶、靠喊口号撑场面,而是靠制度驱动和团队协同做事。

5. 技术改进和预防更有底气

高品质不仅体现在交付,还体现在对前端的掌控力。

从开发阶段的 DFMEA、可靠性验证,到试产阶段的流程确认、控制计划,到量产阶段的参数控制、SPC监控,全链条都有体系托底。

有这套系统在,技术和工艺的持续优化才有方向、也有抓手。

二、小心品质地位是虚高

1. 质量靠检验,不靠设计和工艺,早晚出问题

很多厂虽然喊着品质第一,但实际却是质量兜底。

设计、工艺、生产都在推问题,最后质量部门来擦屁股。

这样的模式再怎么强调“重视品质”,也就是做做表面样子。

品质真正要高地位,前提是:

工艺防错到位 设计预防参与 体系闭环运行

不然靠质检忙死忙活也追不上制造出的缺陷。

2. 培训和标准不落实,制度全挂墙上

有些厂品质标准是有的,SIP也写得很完整,但现场没人看、也没人教。

结果就是:

质检标准不清,靠经验判断 作业员凭感觉操作 新员工没带教就上岗

这类管理松散的厂,每天开会喊一万遍“以客户为中心”又咋了,客户在嘴上没在心里啊。

3. 各部门职责不清,谁都不愿背锅

标准文件不同步、职责边界模糊,不少企业都有这个毛病。

品质要主导,结果生产说“我按工艺干的”;工艺说“我没收到图纸更新”;研发说“这不该我确认”……

一圈问下来,问题找不到主责,改进没人牵头,客户继续炸。

品质地位再高,没统一标准、没职责闭环,也撑不起来真正的质量改善。

4. 数据分析能力弱,盲人摸象式判断

有些厂出了问题,还是靠拍脑袋定根因:

“估计是温度问题” “可能是材料批次差异” “应该是操作习惯不同”

没有数据验证、没有SPC分析、也没有统计推断,全靠猜。

这种情况再重视品质也没用,必须补上数据能力这块短板,才能真正从“反应式处理”转向“预测性预防”。

5. 体系流于形式,审核完就松劲

不少厂花了很多精力拿了ISO、IATF、客户审厂通过……但审完就把文件锁进抽屉。

表单造假 文件不更新 审核一套、执行一套

品质地位看着挺高,实则底层已经脱节。

体系不落地,等于白搭。

三、地位不在说法,在执行逻辑里

所以,品质地位高≠部门话语权大,也≠一切都靠质量说了算。

它的真正含义是:

质量目标能优先规划 体系文件能真实落地 过程标准有共识闭环 改进方案能驱动全流程执行

品质是企业综合能力的结果,不是部门强不强的问题。

品质工作想要“从背锅人变成关键人”,还是任重而道远啊。